Arquivos da tag: EMERIC PRESSBURGER

The Red Shoes: do papel para o cinema

Sapatinhos Vermelhos, por Martin Scorsese

“Meu pai me levou para ver The Red Shoes em 1950, quando eu tinha oito anos de idade. E nunca esqueci disso. Eu não saberia como começar a explicar o que esse filme significou para mim ao longo dos anos. Trata-se da alegria e exuberância do cinema em si mesmo. É um dos verdadeiros milagres da história dos filmes.

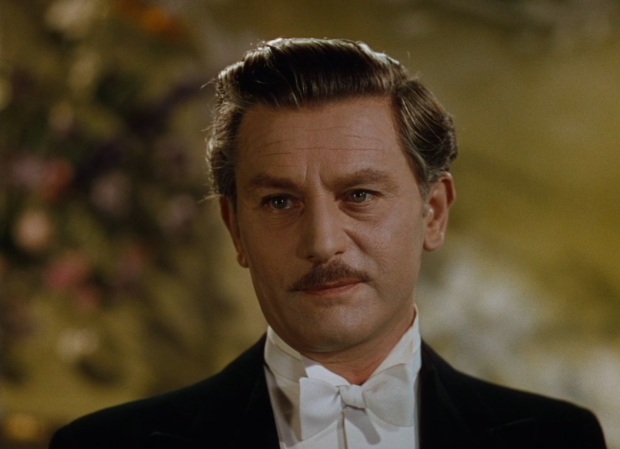

O que continua me nutrindo ao longo dos anos é o encanto que a obra lança, como ela tece o mistério sobre a obsessão da criatividade, do impulso criativo. Tudo se resume com aquele maravilhoso intercâmbio no início do filme quando Anton Walbrook confronta Moira Sheares em um coquetel. ‘Por que você quer dançar’, ele pergunta, com ela a rebater dizendo ‘Por que você quer viver?’. O olhar na cara dele é extraordinário.

Ao longo dos anos, eu pensei bastante sobre esse diálogo. Ele expressa tanto sobre a necessidade premente pela arte – o mistério da paixão em criar. Não é que você queira fazer isso, e sim que você precisa fazer isso. Você não tem escolha. Precisa viver isso e com o preço que se sucede. Mas que tempo pagando por isso!”

Narciso Negro (Powell e Pressburger, 1947)

É impossível assistir a um filme como Black Narcissus e não perceber quão visionária é esta obra de Michael Powell e Emeric Pressburger. O tema é ousado e bastante denso: um grupo de freiras, liderada pela jovem e obstinada Irmã Clodagh (Deborah Kerr), recebe uma missão inesperada, a de catequizar um pequeno povoado no alto do Himalaia. Antes, frades tentaram o mesmo, mas falharam. Tão distantes da religião católica quanto da civilização ocidental, os nativos deste lugar não estão tão interessados no aprendizado: nos primeiros dias, freqüentam as aulas porque recebem do sultão local, o mesmo que convocou a missão religiosa, um pequeno pagamento “até se acostumarem com as lições”. O ambiente, por outro lado, é místico e exótico. Na elevada altitude, os ventos são frios e constantes, e eles parecem trazer mais do que umidade e um som peculiar: provocam algo de subjetivo naquelas mulheres; o fato é que elas logo passarão por provas de consciência no confronto entre o “espírito” e a “carne”. O isolamento, geográfico e da rotina do clero, também é responsável pelo abalo do comportamento rígido daquelas mulheres, como se, entre os nativos, as regras já não tivessem mais tanta importância. Quase todas jovens, as freiras enfrentarão o inevitável questionamento: vale a pena continuar com uma vida de renúncias por uma ordem espiritual? Ou mais do que isso: somos realmente assim ou estamos sendo escravizadas por traumas do passado?

“Este é o filme mais erótico que já fiz”, disse Michael Powell sobre Black Narcissus. “Tudo é feito por insinuação, mas o erotismo está em cada quadro e imagem, do começo ao fim”. O começo, isto é, após as freiras partirem do convento para o alto das montanhas, já apresenta provocações sutis, mas não tanto para um filme de 1947 (lembrando que a dupla também produzia seus filmes, desde a fundação da The Archers, o que indicava que todo o produto apresentado seria de sua responsabilidade – e isso implica, além de liberdade criativa, riscos que precisavam e foram confrontados): em seu secular palacete, cercado por paredes com pinturas de orgias do passado e de deusas nuas, o sultão dá a notícia da convocação do grupo de mulheres para a principal organizadora do local, uma senhora pervertida e histérica – sobre uma fisionomia de ansiedade, a velha pergunta se são aquelas moças que deixavam o ambiente tão divertido. A resposta, evidentemente, é uma negativa, e ela, assim como toda a comunidade, terá que se adaptar a novas regras e direcionamentos que as freiras pretendiam instaurar. Mas não é bem isso o que ocorre.

A provocação, mesmo involuntária, dos nativos está entre os fatores que desajustam as mentes das devotadas moças. Usam, todos, acessórios exóticos e poucas roupas, inclusive o personagem de David Farrar, um comissário britânico que já se adaptou àquelas condições: em confronto com as várias camadas de pano das feiras, está quase sempre usando uma bermuda curta e uma camisa aberta. A aproximação dele com a ordem religiosa é inevitável, por algumas questões: a nacionalidade, a importância na organização local e a atração que Deborah Kerr sente veladamente por ele, relação recíproca mas conflituosa que a faz lembrar do seu passado, quando quase casou-se com um ambicioso irlandês – e que cujo desfecho a traumatizou a ponto de levá-la até a completa privação sexual no convento. Outra freira, a Irmã Ruth, também se apaixonará por Mr. Dean (Farrar) a ponto de perder completamente seu controle psicológico: poucas vezes uma personagem chegou tão próximo de agir praticamente por instintos, os olhares ao mesmo tempo tão vivos e tão cegos de Kathleen Byron denunciam que ela seria capaz de tudo para satisfazer seus desejos antes renegados.

Há também a provocação voluntária praticamente concentrada na personagem de Jean Simmons, que entre olhares, danças e acessórios eróticos pretende seduzir o sobrinho do sultão que, mesmo com a intenção verdadeira de se dedicar apenas aos estudos ocidentais, não resiste aos encantos da moça (esqueçam a história romântica do “príncipe e da plebéia”, Simmons não está disposta a se guardar para o rapaz, ela realmente se exibe para ele com intenção objetiva). Uma coisa, então, fica clara: a relação entre os nativos é muito mais honesta do que a relação entre as freiras. Elas já não são mais as mesmas – são várias as distrações que as tiram do caminho seguro que esperavam. Há também nesse estudo um contraponto interessante na figura de um monge lendário, que passa a vida inteira a meditar completamente alheio à comunidade. Seria essa a única forma de se proteger das insinuações, diretas e indiretas, do local? Ou ele estaria revelando a máscara que existia na “civilização” de outrora? Esses pensamentos devem correr pela mente da cada vez mais desgastada Irmã Clodagh, até porque a sua rendição seria a confirmação do fracasso da catequese, a vitória do “instinto” sobre a “fé”.

Há, portanto, um fenômeno ocorrendo com essas freiras e elas definitivamente não sabem o porquê disso acontecer de forma tão intensa, em tão pouco tempo, frente à educação duradoura que receberam. Saberemos qual será o desfecho e como ele irá atingir os mais escondidos pontos de suas personalidades e lembranças do passado. Por outro lado, bastante compreensível é o êxito cinematográfico da produção: tudo é uma questão de talento, principalmente nas mãos de Michael Powell. Ele elevou o roteiro de Pressburger a um patamar superior. Para isso, uma decisão foi de grande importância: a de não evitar os confrontos inevitáveis entre a obscuridade e a “razão” proveniente de uma educação rígida, pelo contrário, ele leva esse embate às últimas conseqüências. Ambos devem ter colaborado entre si nas suas funções (roteirista-diretor), mas a história já provou que, neste caso, Powell se sobressaiu. Sua mise-en-scène é desafiadora e tomada de enorme inspiração: este é um daqueles casos em que o senso estético é simplesmente indiscutível.

A construção da narrativa e a desintegração psicológica das personagens é uma das maiores conquistas da fotografia em Technicolor, que abrangiu um dos períodos mais intensos da história do cinema. Aqui, os cenários são muitas vezes falsos, mas tão bem construídos que a filmagem poderia muito bem ter ocorrido no alto de uma montanha gélida do Himalaia. Por fim, o maior impacto da obra se situa na tradução da relação obsessiva de Kathleen Byron e Deborah Kerr, quando os trinta minutos finais da obra se transformam em um poderoso thriller: é algo tão marcante que inspirou de forma definitiva Hitchcock em Vertigo, principalmente na clássica cena final, em que James Stewart e Kim Novak tiram o passado a limpo no alto de uma torre, até que o surgimento inesperado e assustador de uma freira traz, em um lapso, o sentimento monstruoso de culpa, culminando com a tragédia anunciada. Em resumo, se um filme influenciou tanto uma das obras mais importantes de um dos maiores diretores da história, não podemos esperar nada menos que uma obra-prima excepcional.

Black Narcissus (Edição em Blu-ray)

Estranho, na edição comum que vi, é o azul, e não o vermelho, que invade a tela quando a personagem de Kathleen Byron desmaia. De qualquer forma, o efeito é impressionante e foi usado por Hitch naquela cena de Rear Window, quando Jimmy Stewart, cara a cara com o vizinho maníaco, tem apenas uma arma para se defender: a câmera fotográfica e os seus flashs.

Sapatinhos vermelhos

The Red Shoes é um musical de primeira linha que traz para as telas duas grandes artes: o balé e a música clássica. Fruto de uma das parcerias Powell-Pressburger, a ópera-filme (se é que podemos chamar assim) é baseada no conto de fadas de Hans Christian Andersen, que deve ter feito muita criancinha chorar – ou até mesmo mulheres e homens formados, por que não? – com uma fórmula bastante eficaz em proporcionar emoções: contar a história do romance e da tragédia, lado a lado, como se ambos fossem na verdade a mesma coisa – as duas faces da moeda do destino. As músicas, claro, são belíssimas, assim como as apresentações de verdadeiros profissionais – não apenas na dança, mas também na arte de interpretar – que conseguem equilibrar as duas tendências da narrativa, tomada pelo amor e ciúme (que não deixa de ser amor também) entre o trio de protagonistas. A fotografia é deslumbrante, ainda mais na versão restaurada em bluray pela Criterion Collection – em determinadas cenas a beleza era tão grande que a minha única reação era soltar um “puta que pariu”: como essa descrição é poderosa! Simplesmente não dá para acreditar que estamos vendo um filme de 1948 dada a qualidade de imagem. Pois estamos vendo, e devemos agradecer, além dos responsáveis pela produção, à tecnologia por nos proporcionar tão bela obra, que apenas poderia ser realizada pela civilização ocidental em um dos seus auges.